【仏教ブログ】来年の桜の花を願うより大事なことを考えてみる

光顔寺明照廟堂/水月精舎(光顔寺 納骨堂)のスタッフ、仏教アドバイザーの宮田秀成です。

4月に入っても、寒暖の差は激しく、3月末に一気に咲いた桜も早く散ってしまいそうです。

桜は、パッと咲いてパッと散るところから、この世の無常をあらわす花として歌にも歌われています。

平安時代の歌人・藤原敏行の歌にも桜を詠んだものがあります。

「春ごとに 花の盛りは ありなめど

あひ見むことは 命なりけり」

毎年春は訪れ、桜の花は咲くだろうけれども、それを貴方とともに見ることができるかは命が続いているか次第です。という内容です。

毎年桜の名所には多くの人が詰めかけて、花見を楽しんでいます。満開の桜を見ると心が踊ると同時に、なんとなく寂しい気持ちになるのは、桜はあっという間に散っていくことを私たちはよく知っているからです。

来年また見ることができるだろうかという気持ちで、今年の桜を見る人も少なくないでしょう。

また、桜に象徴される世の無常を通して、浄土を願いなさいと蓮如上人は御文章に書かれています。

人間は不定のさかひなり。極楽は常住の国なり。されば不定の人間にあらんよりも、常住の極楽をねがふべきものなり。(御文章5帖目11通)

人間の世界は、定まったもののないところです。それに対して阿弥陀仏の極楽浄土は、常楽ともいわれます。常住にして移り変りなく、安らかで楽しみが充ち足り、自在で他に縛られず、煩悩のけがれがないことをあらわします。

桜の花は、いつまでも見ることはできません。来年もまた桜が見られるようにと願うよりも、常に変わらない浄土に往生することを願うほうがよいのではないでしょうか。

その浄土について教えられたのが浄土真宗です。ご縁のある方は、浄土真宗の教えを聞いて頂きたいと思います。

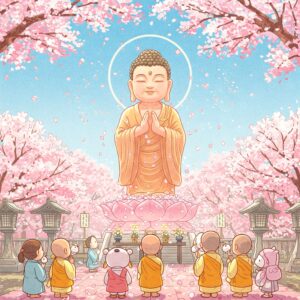

※下の画像は生成AIが考えた「桜と五劫思惟の法蔵菩薩像(阿弥陀仏の前身)」です。

Profile

1993年に宗教法人浄土真宗親鸞会に入信、10年間親鸞会講師として活動。

脱会後、親鸞会の教えの誤りに気づき、本願寺派の教えを中心に学びなおす。

現在、浄土真宗本願寺派光顔寺信徒。

光顔寺スタッフ。仏教アドバイザー。