【仏教ブログ】報恩講での「報恩」とは

光顔寺明照廟堂/水月精舎(光顔寺 納骨堂)のスタッフ、仏教アドバイザーの宮田秀成です。

11月になると、浄土真宗のお寺では報恩講が勤められます。

浄土真宗の祖師は親鸞聖人であるとして、報恩講が年間における中心の行事となったのは蓮如上人の時代からでした。

そのため蓮如上人の書かれた御文章には、報恩講について書かれたものがおおくあります。今回は、その一つを紹介します。

御文章3帖目11通(毎年不闕)

これによりて、今月二十八日の御正忌七日の報恩講中において、わろき心中のとほりを改悔懺悔して、おのおの正義におもむかずは、たとひこの七日の報恩講中において、足手をはこび、人まねばかりに報恩謝徳のためと号すとも、さらにもつてなにの所詮もあるべからざるものなり。

ここでは、この七日間の報恩講の間にこれまでの自力の心を翻して、浄土真宗の正しい教えの通りに救われる身とならねば、どれだけ足を運んで、周りの人に合わせて報恩の気持ちを述べたとしても何の意味もないことであると言われています。

報恩講には形ばかりで足を運んでも、報恩ということにはならないと厳しく教えられています。

浄土真宗においての救いとは、阿弥陀仏の本願通りに、浄土に往生する身となり、仏になる身とさせていただくことです。この仏になることを定めて頂いたことの有り難さを念報することを、報恩といいます。

そのことを、先の御文章には続けてこのように書かれています。

されば弥陀願力の信心を獲得せしめたらん人のうへにおいてこそ、仏恩報尽とも、また師徳報謝なんどとも申すことはあるべけれ。

浄土真宗では、阿弥陀仏の本願通りに救われたことを信心獲得といいます。ここでいわれる信心とは、阿弥陀仏の本願により与えられる信心なので真実信心ともいわれます。

この真実信心を得させられた人は、浄土往生し、仏になることが定まる身となります。

その身に救われてこその仏恩報謝とも、親鸞聖人を始めとする先達の方々のお徳に報謝するということも言われるのだといわれています。

その後、最後にこの御文章はこう結ばれています。

この道理をよくよくこころえて足手をもはこび、聖人をもおもんじたてまつらん人こそ、真実に冥慮にもあひかなひ、また別しては、当月御正忌の報恩謝徳の懇志にもふかくあひそなはりつべきものなり。

このように心得て足を運ぶ人が、親鸞聖人の教えにかなった人であるといわれています。

報恩講は、自身が阿弥陀仏の救いにあわせていただき、人まねではなく本当に報謝をさせていだくご縁です。

今年の報恩講も、どうぞお参りください。

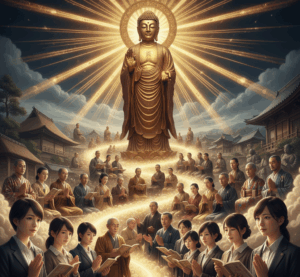

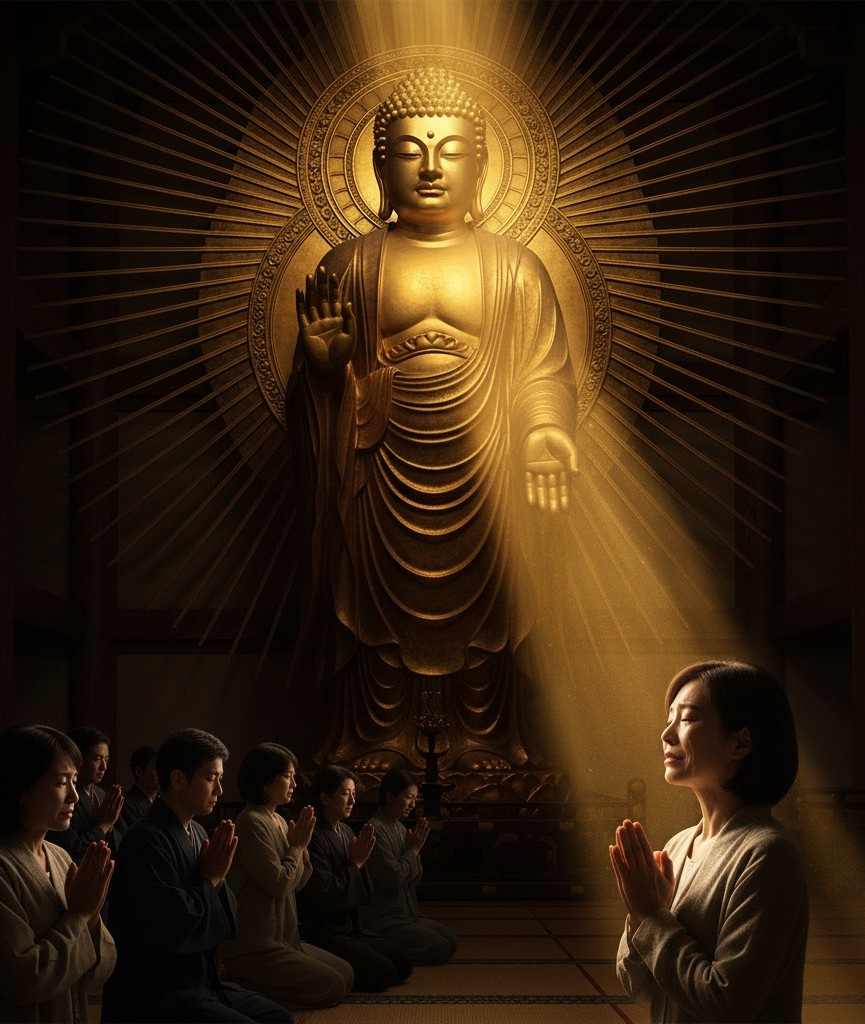

※上の画像は生成AIが考えた-「形だけの報恩(人まね)」と「真実の救い(信心獲得)による報恩」の対比。-です

ーーーーーーーーー

Profile

1993年に宗教法人浄土真宗親鸞会に入信、10年間親鸞会講師として活動。

脱会後、親鸞会の教えの誤りに気づき、本願寺派の教えを中心に学びなおす。

現在、浄土真宗本願寺派光顔寺信徒。

光顔寺スタッフ。仏教アドバイザー。