【仏教ブログ】セミの声に学ぶ

光顔寺明照廟堂/水月精舎(光顔寺 納骨堂)のスタッフ、仏教アドバイザーの宮田秀成です。

8月も引き続き記録的な暑さが続いています。今年は、40度近くまで気温が上がる地域も多数有り、報道でも「命にかかわる気温」と表現しています。

あまりの暑さで蚊を見かけなくなりました。しかし、セミは夏の風物詩のように今年も鳴いています。猛暑の中でセミの声を聞くと、一層暑くも感じますが、逆に言えば夏しかセミの声を聞くことは出来ません。

セミは、長い間地中ですごし、成虫となって鳴くのはわずかな期間です。

ミンミンゼミで、地中に約5年、成虫となって約2〜3週間、ツクツクボウシで、地中に約3〜4年、成虫になって約1〜2週間の命と言われます。

蟪蛄春秋を識らず

と、荘子にある言葉ですが、セミは夏しか生きられないので、春と秋を知らないというものです。

短い命のセミは、より長い時間の流れの上での視野を獲得することはできないことから、人間が見ることのできる世界の狭さをあらわす言葉としても使われます。

短い命のセミを見つめる私達の命も、実はそれほど長いものではありません。仏様の目からご覧になれば、セミの命も、私の命もそれほど差はありません。

むしろ、セミは限られた短い命を懸命に生きていますが、私達はどうでしょうか。これほどの暑さがやってくると、空調を適切に使い、外に出る時は出来るだけ短時間でと報道では注意を呼びかけています。それは、この夏をなんとかやり過ごしましょうということにほかなりません。セミと違い、人間は「暑さで死なないこと」を目的に生きているようにも見えます。

しかし、そうして夏を乗り切った先のことまで考えている人はどれだけいるでしょうか。夏を乗り切り、秋去り春去りすると、また夏がやってきます。来年の夏も今年と同じか、もっと厳しい暑さになるかもしれません。そして、「この夏をなんとか乗り切ろう」と頑張るのではないでしょうか。

これでは、夏しか知らないセミよりも、もっと視野が狭いのではないでしょうか。

限られた時間を懸命に生きるセミの鳴き声に、生きている今やることは「暑さをしのぐ」ことだけではないことを教えているように思えます。浄土真宗では、生きている間に迷いを離れて浄土往生して仏となれる道を教えられています。浄土往生する身に救われて下さい。

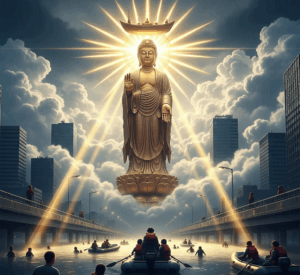

※上の画像は生成AIが考えた「猛暑の中、涼を求めて日々過ごす人々と命短きわたしたちのために願われている阿弥陀如来の前に集い仏法を聴聞する人々」です。

ーーーーーーーーー

Profile

1993年に宗教法人浄土真宗親鸞会に入信、10年間親鸞会講師として活動。

脱会後、親鸞会の教えの誤りに気づき、本願寺派の教えを中心に学びなおす。

現在、浄土真宗本願寺派光顔寺信徒。

光顔寺スタッフ。仏教アドバイザー。